OpenAI ha presentato GPT-5 e, al netto del rumore di fondo (che già si sentiva da qualche giorno) e dell’hype inevitabile, c’è la sensazione che sia arrivato un modello che segna un punto di svolta. Non tanto e non solo per le sue dimensioni, ma per la qualità con cui porta il ragionamento, l’azione e l’integrazione a un livello superiore.

Indice degli argomenti

Gpt 5: la scelta di ragionare diventa interna

La novità più evidente è, finalmente, l’architettura “unificata” con un router interno. Fino a ieri, usare un modello di AI significava anche decidere quale usare e come usarlo: c’era il modello veloce per le richieste rapide e quello “di ragionamento” per i compiti più complessi che richiedevano ragionamento.

Adesso, questa scelta scompare dall’interfaccia e diventa interna al sistema. GPT-5 valuta il contesto e decide in autonomia se restituire una risposta immediata o se attivare un ragionamento più profondo, con gli step necessari, che può durare da alcuni secondi ad alcuni minuti a seconda delle necessità di elaborazione.

In pratica, è come passare da un assistente che esegue a uno che prima pensa, poi agisce.

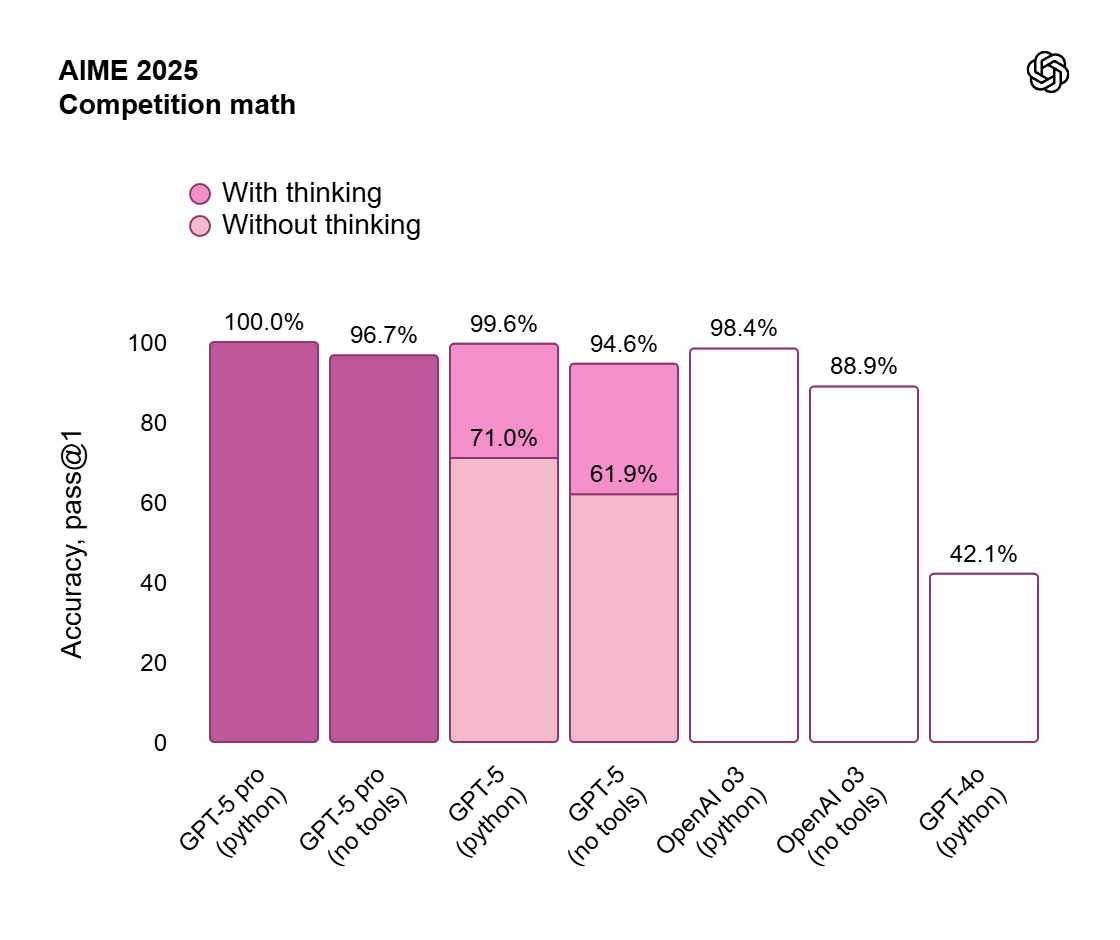

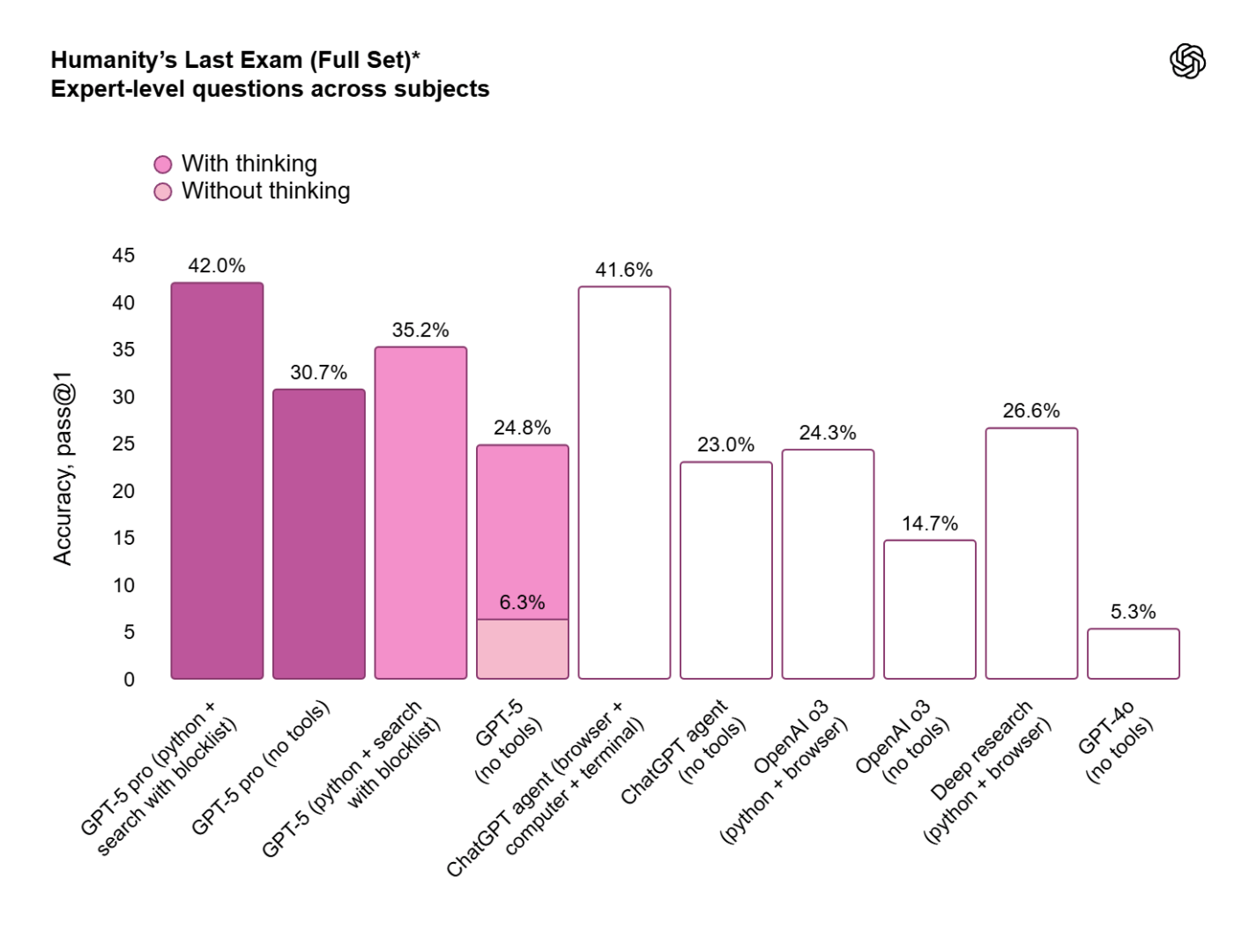

Le prestazioni migliorate di GPT 5: i benchmark

Questo meccanismo è alla base di molte delle differenze concrete che si possono provare immediatamente. Nei benchmark ufficiali, GPT-5 mostra progressi significativi rispetto a GPT-4.1 nei test di reasoning e pianificazione: migliori prestazioni su MATH e GPQA (problemi complessi di logica e matematica), incremento costante in HumanEval e SWE-Bench (compiti di programmazione reali), risultati superiori nei task che richiedono tool-calling multiplo. Non parliamo solo di uno “score più alto” ma di una maggiore coerenza e stabilità delle risposte quando il contesto si allunga e gli step che devono essere fatti aumentano.

La finestra di contesto è ora molto più ampia — fino a 400K token — e questo consente di cambiare il gioco per chi lavora con grandi documenti, codice o dataset voluminosi. Significa – per esempio – poter passare un intero progetto, un corpus di policy o un archivio di log e ricevere un’analisi coerente, senza dover spezzettare l’input in frammenti che rischiano di far perdere il filo. Nei test interni, GPT-5 riesce a “tenere il discorso” molto meglio dei modelli precedenti quando lavora su documenti o conversazioni lunghi. Mantiene coerenza tra le parti, ricorda meglio i dettagli e riduce quei piccoli scivolamenti di significato o le perdite di riferimento che prima potevano emergere man mano che il contesto si allungava o si prolungava la conversazione (quindi il numero di iterazioni) tra l’utente e il modello.

Multimodale appieno

GPT-5 è anche pienamente multimodale: comprende e genera testo, interpreta immagini, elabora e genera audio, e ha già le basi per estendere lo stesso approccio al video. Questa capacità non è solo una comodità: apre la porta a casi d’uso dove le modalità si mescolano in modo naturale.

Si pensi, ad esempio, a un’analisi che inizia da un documento PDF, integra grafici presenti in immagini, commenta con voce naturale e restituisce un executive summary in testo strutturato.

Parte agentica rafforzata

Sul fronte operativo, la parte “agentica” si è rafforzata. Il modello può orchestrare più strumenti in parallelo o in sequenza, gestendo workflow complessi senza interventi manuali tra un passo e l’altro. Nei test di orchestrazione di tool interni, GPT-5 riduce tempi ed errori di completamento di task composti (come estrazione di dati, elaborazione e generazione di output finale) rispetto ai modelli precedenti, e aumenta il tasso di completamento corretto su lunghe catene di azioni.

Più safety nelle risposte

C’è poi un aspetto che incide direttamente sull’adozione: le safe-completions. Nei modelli precedenti, alcune richieste venivano respinte in blocco con messaggi predefiniti. Ora, il sistema prova a restituire comunque una risposta utile e sicura, anziché fermarsi. Il risultato, nei test di usabilità, è un flusso di lavoro più fluido e che provoca meno frustrazione per l’utente, senza sacrificare le policy di sicurezza.

Quattro impatti pratici di miglioramento

L’impatto pratico si vede soprattutto in quattro aree.

- Primo, nel lavoro analitico profondo: dalla revisione di una proposta complessa all’analisi di un contratto, il modello può muoversi tra sintesi e approfondimento senza perdere coerenza.

- Secondo, nello sviluppo software: refactor di codice, generazione di test, migrazione di linguaggi o framework diventano più robusti e meno frammentati.

- Terzo, nei processi creativi: progettazione di interfacce, sceneggiature, storyboard o presentazioni che integrano testo e visual sono più veloci e con meno iterazioni.

- Quarto, nell’orchestrazione di processi: GPT-5 non è più solo “un motore che risponde”, ma un coordinatore di azioni, capace di lavorare con strumenti diversi in un’unica sessione.

Tutto questo è reso possibile non solo dall’ampiezza del contesto e dal miglioramento del reasoning, ma anche da un lavoro nelle sue fondamenta su latenza e costi. Le tre varianti presentate — GPT-5, GPT-5 Mini e GPT-5 Nano — permettono di bilanciare qualità, velocità e spesa, e aprono la strada a scenari dove il modello può essere presente in più punti del flusso di lavoro, senza che l’utente debba pensare ogni volta all’impatto computazionale.

GPT 5, un salto culturale

Il salto, però, non è solo tecnologico, a mio avviso è culturale.

Passiamo da un paradigma “prompt-reply” a un paradigma “obiettivo-workflow”. Non si tratta più di chiedere “scrivimi un testo” o “fai un calcolo”, ma di dire “voglio arrivare a questo risultato” e lasciare che il sistema scelga come arrivarci. È un cambio che richiede anche a ciascuno di noi di ripensare il modo in cui formuliamo le richieste, progettiamo i processi, misuriamo la qualità del risultato.

La barriera di ingresso, come sempre, si abbassa. Ma proprio per questo, l’asticella della qualità si alza. Chiunque potrà ottenere un output, ma la differenza la farà chi saprà dare al modello il giusto contesto, le regole corrette, il metodo giusto. È lì che si gioca il vero vantaggio competitivo: non nell’accesso alla tecnologia, ma nella capacità di farla lavorare bene.

Oggi abbiamo un nuovo strumento, veramente molto potente.

Sta a noi decidere se usarlo per fare un po’ meglio quello che facevamo già, o se farlo diventare parte integrante del nostro modo di pensare, lavorare e decidere.