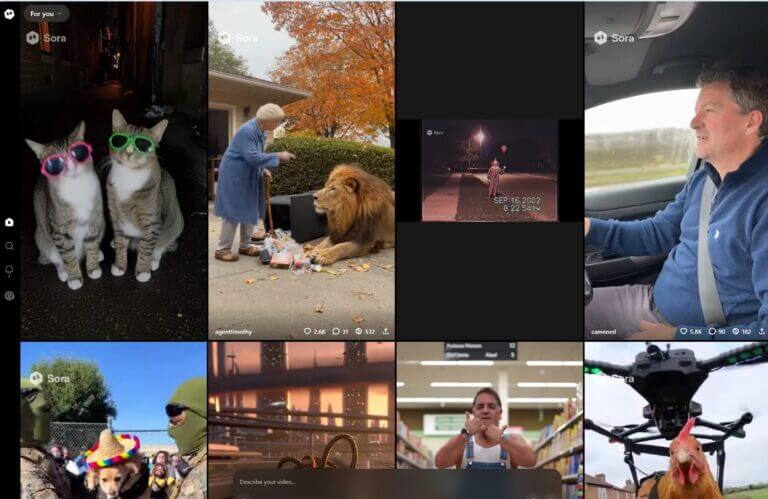

Siamo di nuovo qui. A caccia del nemico sbagliato. Sui social, basta un commento come “questo è fatto dall’AI” per trasformare un post in un processo pubblico. Poco importa se il sospetto è fondato o no: l’accusa da sola basta a marchiare il contenuto come falso, pigro, senza autenticità.

Indice degli argomenti

Il nuovo marchio d’infamia digitale

Il nuovo marchio d’infamia digitale è quindi servito.

Questa mania ha qualcosa di familiare. Ogni volta che una tecnologia entra nella filiera creativa, nasce la stessa paranoia: strumento nuovo uguale pigrizia, perdita di mestiere, morte dell’arte. È la solita equazione che confonde il mezzo con il merito.

Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Cambiano i nomi, cambiano le piattaforme, ma il copione resta identico: si giudica il processo non il risultato, si attacca chi osa usare un supporto diverso invece di chiedersi se il contenuto, alla fine, funziona davvero. Ma la storia è chiara: questo schema si ripete con precisione matematica, ogni innovazione che semplifica un processo creativo scatena la stessa caccia alle streghe, e alla fine, come sempre, le streghe non erano il vero problema.

Le battaglie del passato tra musica e web design

Negli anni ’90 e nei primi 2000, i DJ “puri” giuravano che senza vinile non eri un vero professionista. Il passaggio ai CD prima, e alle chiavette USB poi, fu visto come un tradimento della cultura musicale. “Così può farlo chiunque”, dicevano. La stessa frase che oggi si sente a proposito dell’AI. I puristi del giradischi sostenevano che il suono digitale fosse freddo, artificiale, privo di quell’anima”che solo il vinile poteva dare. Secondo loro, mixare con i CD significava perdere il contatto fisico con la musica, quella sensibilità che permetteva di sentire le vibrazioni attraverso le dita. Eppure, con il tempo, le tecnologie digitali non solo sono state accettate, ma sono diventate lo standard. Nessuno sano di mente oggi mette in dubbio la professionalità di un DJ solo perché usa un sistema di mixaggio digitale. La differenza, ieri come oggi, non l’ha mai fatta il supporto, ma la competenza di chi lo usava.

Ma la storia più significativa, quella che conosco meglio, riguarda il web design. Il mio primo sito l’ho realizzato nei primi anni ’90 con Claris Home Page. Conoscevo l’HTML di base, che ho usato a lungo anche su MySpace per personalizzare profili, ma già allora sentivo le accuse: “Non sei un vero web designer se non scrivi il codice a mano nel Notepad”. I puristi del codice guardavano dall’alto in basso chiunque osasse usare un editor visuale. Poi arrivò GoLive, molto più evoluto, e subito la retorica fu “troppa automazione, troppa faciloneria”. Ricordo ancora la mia prima GIF animata 3D di un logo: disegnata fotogramma per fotogramma, un file per ogni scatto, quando Photoshop non aveva ancora la history. Un lavoro certosino che oggi sembrerebbe assurdo, ma non vado a dire alla gente di fare le GIF a mano! Con l’arrivo di WordPress, la storia si ripeté identica: chi lo usava veniva etichettato come “scansafatiche” dai nostalgici di Dreamweaver, che a loro volta erano stati accusati dagli irriducibili del blocco note. Il paradosso è evidente: ogni generazione tecnologica diventava conservatrice verso la successiva.

Eppure, il copione è sempre lo stesso. Ogni nuova tecnologia che semplifica un processo creativo passa attraverso le stesse tre fasi: prima viene derisa, poi osteggiata, infine adottata da tutti. Gli “scansafatiche” di ieri diventano i professionisti rispettati di oggi. La resistenza non è quasi mai contro il risultato finale, ma contro il fatto che il processo sia diventato più accessibile. È un copione che conosciamo bene: la novità abbassa le barriere di ingresso, e chi deteneva lo status cerca di difenderlo.

La storia è chiara: la qualità sopravvive sempre, e a farla non è mai stato lo strumento, ma chi lo impugna. Tutto il resto è rumore di fondo, che svanisce appena arriva il prossimo “nemico”.

L’AI come bersaglio della diffidenza collettiva

Oggi il bersaglio è l’intelligenza artificiale. Basta pubblicare un testo, un’immagine o un video perché, nei commenti, arrivi la sentenza: “è fatto con l’AI”. Non come constatazione neutra, ma come atto d’accusa. L’effetto è lo stesso di un tempo: il contenuto viene percepito come meno autentico, frutto di pigrizia o di frode creativa. I social network si trasformano così in tribunali improvvisati dell’autenticità, dove vige la presunzione di colpevolezza per chiunque usi strumenti nuovi. Il moralismo tecnologico ha trovato il suo nuovo terreno di caccia: più importante stabilire il come è stato fatto, che valutare il cosa è stato ottenuto.

Il problema è che si mette tutto nello stesso calderone. Da una parte c’è l’uso completamente automatizzato dell’AI, il copia/incolla senza alcun intervento umano: quello sì, produce testi e immagini anonime, intercambiabili, senza alcun valore distintivo. Dall’altra c’è l’uso professionale, in cui l’AI è uno strumento di supporto: genera bozze, propone alternative, accelera ricerche, ma il contenuto finale è frutto di scelte, tagli, integrazioni, revisioni. In mezzo, invece, il dibattito pubblico non distingue. È molto più facile etichettare chi usa l’AI come “scansafatiche” che capire come lavora davvero. Le questioni di etica, copyright e lavoro sono serie e meritano dibattito. Ma la differenza tra delegare il pensiero e usare uno strumento per pensare meglio sparisce, complice anche la logica social che premia slogan e semplificazioni estreme.

E qui sta il cortocircuito. Contenuti mediocri creati interamente “a mano” vengono percepiti come più autentici di contenuti di qualità nati con il supporto di un’AI ma curati in ogni dettaglio. È un’illusione di purezza: si valuta il mezzo, non il risultato. È come preferire un disco storto inciso male solo perché è in vinile, invece di un’ottima registrazione digitale.

La domanda vera dovrebbe essere un’altra: il contenuto funziona? È utile, credibile, ben costruito? Se sì, il percorso per arrivarci è una questione di metodo, non di morale.

Ma è più comodo puntare il dito che fare i conti con la realtà: l’AI è qui per restare, e il vero discrimine sarà sempre lo stesso: chi lascia che la tecnologia lo sostituisca, e chi la dirige per farla lavorare al proprio servizio.

La paura di perdere ruolo e identità

La resistenza alle nuove tecnologie non nasce mai nel vuoto. Dietro ogni commento sprezzante, dietro ogni “così può farlo chiunque”, c’è un timore che conosciamo bene: quello di perdere il proprio ruolo, il proprio status, la propria identità professionale. La paura è sempre la stessa. Per molti, la competenza non è solo un insieme di abilità, è una parte della propria autobiografia. Se quelle abilità diventano accessibili a chiunque con un click, si incrina un pilastro dell’ego.

Da qui la nostalgia ostinata della difficoltà: la convinzione che un mestiere valga di più se richiede anni di apprendistato e manualità complesse. Questa nostalgia non riguarda solo la tecnologia. È la stessa che alimenta il “si stava meglio quando si stava peggio” in politica, cultura, perfino nel costume. Un riflesso che mitizza il passato e diffida di ogni cambiamento, anche quando migliorerebbe la vita. Ed è esattamente quello che sta accadendo con l’AI.

Ma c’è dell’altro: il tribalismo tecnologico ha trovato casa nella divisione in clan. Da una parte “noi”, i custodi dell’autenticità; dall’altra “loro”, i furbi che scelgono scorciatoie. La contrapposizione diventa identitaria, alimentata da un bisogno di appartenenza più che da un’analisi oggettiva del risultato. Il dibattito si sposta dal merito al metodo, dalla qualità alla purezza del processo. Il vero problema, però, non è lo strumento ma il nemico reale: il sonnambulismo digitale, l’uso passivo e acritico della tecnologia. Non è l’AI che svuota i contenuti di senso, ma l’atteggiamento di chi le delega tutto, rinunciando a decidere, a selezionare, a dare forma. Questo è il confine che separa chi viene sostituito dalla tecnologia da chi la usa per moltiplicare le proprie capacità. La differenza tra subire e dirigere.

Alla fine, la questione è sempre la stessa: qualità contro purezza del processo. Un contenuto ben costruito, pensato, rifinito con strumenti intelligenti vale infinitamente di più di un contenuto mediocre ottenuto “alla vecchia maniera” solo per poter rivendicare autenticità. Il risultato, non il percorso, è ciò che conta davvero. E per arrivare a quel risultato, chi lavora seriamente con l’AI ha imparato ad applicare metodi strutturati che permettono di integrarla senza mai perderne il controllo. Il resto è rumore di fondo.

La lezione della storia e il protocollo delle 3C

Ogni volta che una nuova tecnologia entra in scena, la stessa storia si ripete: i mezzi cambiano, ma a fare la differenza resta sempre chi li usa. Il valore non sta nella purezza del processo, ma nella capacità di ottenere risultati solidi, credibili e utili. Un contenuto mediocre realizzato interamente a mano non diventa migliore solo perché è artigianale. La competenza non si misura dalla difficoltà degli strumenti, ma dalla qualità del risultato finale. È sempre stato così: dai tipografi che disprezzavano le linotype ai fotografi che guardavano dall’alto in basso il digitale.

L’ossessione per la purezza distrae dall’unica domanda che conta: funziona? Porta valore? Se sì, il percorso per arrivarci è una scelta di metodo, non un criterio morale. Restare fissati sul come rischia di trasformare il dibattito in una sterile gara di legittimazione. Per questo, in precedenti articoli su Agendadigitale ho raccontato di come ho sviluppato e di come usare il Protocollo delle 3C: un metodo operativo per integrare l’AI nei processi creativi mantenendone sempre il controllo. Compare, Challenge, Curate: tre fasi che non servono a trovare la risposta giusta, ma a guidare la qualità attraverso confronto, sfida e curatela editoriale. È l’approccio che trasforma l’AI da sostituto pigro a strumento diretto da una mente umana.

La storia ci insegna che la tecnologia non ruba il lavoro: lo riassegna, e la vera scelta è semplice: farsi sostituire o imparare a dirigere. Il resto? Solo rumore.