La digitalizzazione ha influenzato profondamente la nostra quotidianità, le relazioni sociali, i bisogni, le economie simboliche e perfino l’identità personale sono diventate fluide e abitano la modernità liquida baumaniana (Bauman, 2000).

Ogni giorno milioni di individui producono contenuti, stringono legami, condividono emozioni e costruiscono una visibilità personale su piattaforme gestite da figure, che sono a capo di multinazionali tecnologiche.

Indice degli argomenti

Il concetto di feudalesimo digitale e la concentrazione del potere

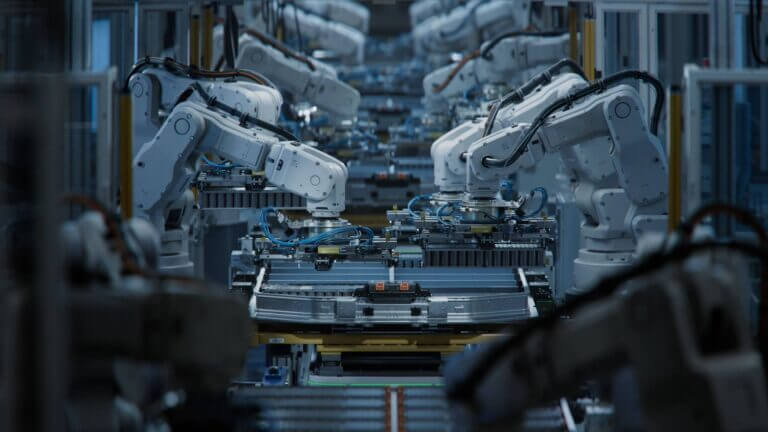

Tali dinamiche ci conducono in una stagione mediatico-comunicativo che potremmo sintetizzare in un ossimoro linguistico: il feudalesimo digitale, una metafora che descrive il rapporto tra le piattaforme digitali e i loro utenti. Nel Medioevo i signori feudali erano i detentori di un potere assoluto che esercitavano sui servi della gleba a cui concedevano terre, in cambio di produttività e fedeltà. Allo stesso modo, oggi i grandi signori della tecnologia, come Mark Zuckerberg e Elon Musk, offrono agli utenti ambienti digitali, apparentemente gratuiti, in cui esprimersi e socializzare, ma che invece restano totalmente sotto il loro controllo. Facebook, X (ex Twitter), Instagram, YouTube, TikTok: ognuna di queste piattaforme è un feudo, sotteso a logiche algoritmiche, fragili norme di moderazione e finalizzato alla valorizzazione economica dei dati e dell’attenzione antropica.

Questa nuova configurazione del potere digitale rappresenta il risultato ultimo di un’analisi concreta di come i meccanismi di governance, partecipazione e sorveglianza siano mutati. L’utente contemporaneo è chiamato non solo a partecipare, ma a gestire con cura il proprio spazio digitale per renderlo produttivo, attirando visualizzazioni, costruendo reti, catalizzando interazioni. La valorizzazione di sé è direttamente propozionale valorizzazione del feudo digitale, attraverso dinamiche vicine a quelle di un’economia simbolica e di status, più che basata su proprietà e redditi (Fuchs, 2013).

Il feudalesimo digitale definisce una trasformazione strutturale delle asimmetrie di potere tra gli utenti e le piattaforme sopracitate. il termine è stato concepito dal filosofo Éric Sadin, secondo il quale l’autonomia degli individui in ambito digitale appare sempre più compromessa e controllata da organi di potere centralizzati (Sadin, 2016). L’idea che si pone alla base di tale concetto è che, sebbene internet sia nato come spazio decentralizzato, democratizzante e libertario, la sua evoluzione ha condotto a una concentrazione del potere comunicativo e informativo nelle mani di singoli o di oligarchie digitali.

Nel feudalesimo, i signori feudali erano i proprietari delle terre e concedevano ai contadini l’uso di porzioni di esse in cambio di lavoro e tributi: le cosiddette gabelle. Allo stesso modo, nel contesto digitale, i colossi tecnologici detengono la proprietà delle infrastrutture digitali, protocolli, server, algoritmi, e concedono agli utenti la possibilità di utilizzarli. Tuttavia, secondo la più classica logica del do ut des, in cambio, ottengono qualcosa di molto prezioso: i dati personali, l’attenzione e la produzione di contenuti, che alimentano il valore economico della piattaforma stessa (Zuboff, 2019).

Questa forma di feudalesimo post-moderno si spoglia apparentemente di intenzionalità e costrizione per ammantarsi di libero arbitrio, volontarietà e democrazia. Gli utenti, infatti, si iscrivono liberamente sui social network, partecipano, condividono, esteriorizzano e vetrinizzano i propri pensieri, le proprie immagini, le proprie vite. Ma in realtà ogni processo interattivo avviene in uno spazio regolato da dinamiche top-down, mutabili in ogni momento, strutturato su algoritmi che decidono cosa è visibile, mutuando la teoria della spirale del silenzio dagli old-media. La piattaforma diventa così un territorio sovrano, con leggi proprie, sorveglianza continua e possibilità di esclusione.

Il termine “feudalesimo digitale” assume così un doppio significato: descrive non solo la natura privatistica delle piattaforme, che si comportano come regni indipendenti nel web, ma anche la logica, relazionale e invasiva, di dipendenza che si instaura con gli utenti. Questi ultimi, infatti, devono investire tempo, energie, creatività per coltivare il proprio spazio digitale e, al tempo stesso, senza mai poterne rivendicare autonomamente la proprietà. In tale prospettiva, il web tradisce le velleità egualitarie e degerarchizzate con cui è nato e si presenta come un mosaico di feudi digitali amministrati da soggetti privati che decidono unilateralmente le regole del gioco. A differenza del Medioevo non ci sono eserciti, ma server, non ci sono spade, ma algoritmi, ma il principio resta lo stesso: c’è chi concede e chi riceve e deve dare qualcosa in cambio.

I nuovi signori digitali e il controllo transnazionale delle piattaforme

I nuovi signori feudali sono imprenditori tecnologici, visionari e magnati della Silicon Valley che, nel giro di pochi decenni, hanno acquisito un controllo straordinario sulla Rete. Figure come Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos o Sundar Pichai non sono solo amministratori delegati di aziende private: sono sovrani digitali che esercitano un potere, diretto e indiretto, su miliardi di vite.

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e capo del conglomerato Meta, è probabilmente l’esponente più rappresentativo di questa nuova aristocrazia. Meta controlla Facebook, Instagram, WhatsApp, e ha investito miliardi di dollari nello sviluppo del cosiddetto metaverso: un mondo virtuale in cui si dovrebbe poter comunicare, socializzare, lavorare ma soprattutto consumare. Zuckerberg non solo dispone dei dati sensibili di molta parte della popolazione mondiale, ma decide anche le logiche algoritmiche, le policy di moderazione e perfino i codici morali da rispettare all’interno del suo spazio digitale.

Elon Musk, da parte sua, è intervenuto in modo ancora più diretto acquistando Twitter (oggi X) e trasformandolo rapidamente in un’arena personale di espressione e controllo. Il suo approccio libertario ha portato alla reintroduzione di account sospesi, a modifiche improvvise dell’algoritmo di visibilità e a una gestione centralizzata della moderazione dei contenuti. In questo caso, la piattaforma è diventata quasi uno specchio dell’identità del suo proprietario: un feudo personale in cui le regole sono dettate da un monarca visionario.

A questa mappa vanno aggiunti altri “sovrani” digitali: Jeff Bezos con Amazon e la sua crescente presenza nel cloud (AWS), Sundar Pichai con Google e YouTube, Tim Cook con l’ecosistema Apple, fino ai cinesi di ByteDance (TikTok) e Tencent. Ognuno di questi attori esercita un potere asimmetrico su milioni di utenti, attraverso infrastrutture tecnologiche che modellano le forme della socialità, della conoscenza, dell’informazione.

Questa nuova aristocrazia digitale, sebbene nata all’interno dell’economia di mercato, agisce spesso oltre le regole democratiche statuali. Le piattaforme decidono chi può parlare, cosa può essere detto, come monetizzare i contenuti e quali valori premiare. Il loro potere è transnazionale, regolativo, culturale. In molti casi, superano in influenza le nazioni stesse. Non a caso, studiosi come Evgeny Morozov parlano di tecnofeudalesimo, un modello in cui l’autorità si fonda non più sulla produzione industriale, ma sul possesso delle reti, dei dati e degli ecosistemi digitali (Morozov, 2022).

Ciò che distingue questi signori digitali dai loro predecessori storici è l’ampiezza del loro dominio: non si tratta solo di territori geografici, ma di connettività (Khanna, 2016), ecosistemi globali che attraversano i confini, oltrepassano muri, plasmano le identità e influenzano le percezioni.

L’utente come vassallo connesso e la subordinazione invisibile

All’interno di tale sistema l’utente assume un ruolo ambiguo, non è soltanto un consumatore, né un semplice partecipante, ma un vassallo connesso: un soggetto che riceve in concessione un piccolo spazio d’azione, un profilo, una pagina, un canale, all’interno del feudo digitale e che, in cambio, è chiamato a produrre valore, rispettare le regole imposte e contribuire alla perpetuazione dell’ecosistema della piattaforma. Il paragone con il vassallo medievale è perfettamente opportuno, infatti, come accadeva nel sistema feudale, l’utente non possiede realmente il proprio “terreno”: il profilo personale, le interazioni, i contenuti pubblicati restano appannaggio del dominio della piattaforma, che può rimuoverli, oscurarli o sospendere l’account in qualsiasi momento decida di farlo. La proprietà in quanto tale è sostituita da una forma di comodato d’uso, costantemente sottoposto a logiche e politiche decise da logiche iperverticali (Srnicek, 2016).

Questo rapporto è strutturato da una serie di obblighi impliciti:

- Essere attivi, pubblicando regolarmente per non cadere nell’oblio algoritmico;

- Generare engagement, cioè suscitare reazioni, commenti, condivisioni;

- Conformarsi, non solo alle regole scritte della community, ma anche alle norme culturali e morali imposte dai codici dominanti della piattaforma.

A differenza del vassallo medievale, l’utente contemporaneo è spesso inconsapevole della propria subordinazione. L’illusione di libertà, data dalla possibilità di pubblicare “ciò che si vuole”, cela la profonda asimmetria che regola l’ecosistema digitale: è la piattaforma a stabilire cosa viene mostrato, a chi e per quanto tempo. L’algoritmo diventa così un dominus invisibile, capace di elargire visibilità come un tempo si distribuivano terre e benefici.

In questo contesto, la produttività dell’utente è centrale. Il tempo speso online, i contenuti generati, i dati lasciati in ogni interazione diventano capitale per le piattaforme. Si parla infatti di capitalismo della sorveglianza (Zuboff, 2019), in cui ogni azione dell’utente viene tracciata, analizzata, trasformata in informazione utile per il profitto dell’azienda. Ma il meccanismo funziona solo se il vassallo digitale si comporta come previsto: se si attiva, se produce, se partecipa.

In cambio, l’utente riceve riconoscimento, visibilità, connessioni simboliche. Questi beni non sono materiali, ma sociali: like, follower, visualizzazioni, badge. Si tratta di valute relazionali che rafforzano la dipendenza dal feudo digitale e che spingono il vassallo connesso a investire sempre più risorse emotive e cognitive nel proprio spazio. Un ciclo di accumulazione simbolica che, però, si svolge sempre dentro confini non negoziabili.

Il “vassallaggio digitale” non è quindi una costrizione imposta con la forza, ma un patto implicito di adesione. L’utente accetta le condizioni del signore in cambio di visibilità, appartenenza e senso. Ma nel lungo periodo, questa asimmetria rischia di minare non solo la libertà individuale, ma anche la qualità democratica degli spazi pubblici online.

La produttività simbolica nel feudo digitale e la logica dell’attenzione

La produttività del “feudo” affidato all’utente, sia esso un profilo personale, una pagina aziendale, un canale YouTube o un account TikTok, dipende dalla sua capacità di generare attenzione, coltivare una presenza costante, attrattiva e monetizzabile nel mercato profondamente concorrenziale della Rete (Webster, 2016).

L’unità di misura monetizzabile di questa produttività è costituita da indicatori come like, follower, visualizzazioni, tempo di permanenza e interazioni. Essi funzionano come beni simbolici che conferiscono potere e visibilità all’utente e, al tempo stesso, garantiscono profitto alla piattaforma. Ogni contenuto che “funziona” è, di fatto, un raccolto abbondante perché stimola l’interazione, attira pubblicità e alimenta l’algoritmo (Citton, 2014).

Questa logica trasforma la gestione dello spazio digitale in un lavoro a tutti gli effetti. Chi aspira a mantenere vivo e fruttuoso il proprio feudo deve:

- Studiare i codici della piattaforma, adeguandosi ai suoi trend e formati;

- Progettare contenuti con regolarità, secondo i ritmi richiesti dall’algoritmo;

- Ottimizzare il linguaggio e la forma, per massimizzare l’engagement;

- Rispondere e interagire, per mantenere attiva la comunità virtuale.

L’attenzione degli altri utenti diventa così una moneta volatile e preziosa, che può essere accumulata ma anche persa in pochi giorni di inattività (Webster, 2016). La figura dell’influencer o del creator è l’esempio massimo di questo tipo di attività semi-feudale, in cui il valore personale coincide con la capacità di far rendere al massimo il proprio piccolo regno digitale (Marwick, 2013).

Ma la vitalità del feudo non riguarda solo l’individuo: è il sistema stesso che vive di questi microfeudi. L’economia delle piattaforme si basa sul lavoro gratuito degli utenti, che ogni giorno producono contenuti, mantengono vive le conversazioni, generano dati utili alla profilazione. Le aziende proprietarie dei feudi – Meta, X, Google, TikTok – raccolgono il surplus informativo e lo monetizzano attraverso la pubblicità mirata e la vendita di insight alle aziende terze (Fuchs, 2013).

Il meccanismo è quindi duplice: da un lato, l’utente è incentivato a far prosperare il proprio spazio con ogni mezzo lecito (e talvolta anche illecito: bot, click bait, fake news); dall’altro, la piattaforma trae vantaggio da ogni picco di attività, anche se effimero o tossico.

Questa dinamica genera una pressione costante. Per non cadere nell’invisibilità, il vassallo connesso deve essere sempre produttivo, sempre aggiornato, sempre performante. La logica dell’algoritmo premia la quantità e la velocità più della profondità o della qualità. In questo contesto, anche la creatività rischia di trasformarsi in mera funzionalità: il contenuto diventa merce virale, e il valore sociale si riduce alla sua capacità di generare attenzione immediata.

Il feudo digitale, in definitiva, è tanto più redditizio quanto più è integrato nella logica economica della piattaforma. L’utente che riesce ad attrarre gli altri non solo ottiene visibilità, ma può anche essere “promosso” dal sistema: sponsorizzato, verificato, invitato a monetizzare. Tuttavia, questo successo è sempre precario, revocabile, instabile. Un cambiamento dell’algoritmo o una decisione aziendale possono spazzare via in un istante ciò che era stato costruito nel corso degli anni.

Strategie di resistenza e pratiche autonome nei feudi digitali

Le dinamiche descritte non devono però fa pensare a una resa incondizionata da parte dell’utenza, una sua irreversibile passività. Infatti anche in questo scenario all’apparenza distopico e ineluttabile è possibile rintracciare forme di resistenza, figlia di una crescente consapevolezza critica finalizzata a attualizzare strategie di “agricoltura simbolica”: una presenza attiva che genera una gestione sostenibile e indipendente del proprio spazio digitale, orientata alla qualità più che alla quantità. Il concetto sopracitato di “agricoltura simbolica” inerisce a una cura intenzionale dei contenuti pubblicati, delle relazioni costruite, del tempo speso online.

Non si tratta semplicemente di “produrre” per ottenere visibilità, ma di costruire e diffondere significati, valori, modelli fondati sull’identità e sull’autenticità: ossia porre in essere un modo di abitare il feudo digitale senza esserne schiacciati, coltivando un’identità coerente e strutturando una comunità consapevole (Jurgenson, 2019).

La prima forma di resistenza è basata sulla conoscenza algoritmica: comprendere come funzionano gli algoritmi, e quindi sapere che ciò che vediamo non è casuale, ma sapientemente pianificato per catalizzare la nostra attenzione e il nostro coinvolgimento, è fondamentale per sottrarsi alla manipolazione emozionale e rivendicare la decisionalità delle nostre scelte. Educarsi all’uso critico delle piattaforme significa anche sapere quando “disconnettersi”, come selezionare le fonti, cosa evitare di condividere (Tufekci, 2017).

Un’altra forma di resistenza è la creazione di spazi alternativi. Alcuni utenti si riappropriano del web attraverso strumenti decentralizzati (come Mastodon), piattaforme open source, blog personali, newsletter indipendenti. Questi “microfeudi autonomi” permettono di sfuggire – almeno in parte – al controllo dei grandi signori digitali e di recuperare una forma di sovranità informativa.

Anche le pratiche collaborative e comunitarie rappresentano una forma potente di resilienza: gruppi che condividono contenuti educativi, collettivi artistici che sperimentano linguaggi alternativi, progetti di attivismo digitale che usano le piattaforme mainstream per veicolare messaggi contro-egemonici. In questi casi, il feudo viene riconfigurato come spazio di alleanza, non solo di competizione.

Infine, alcuni utenti scelgono di rallentare, di disattivare le notifiche, di “uscire dall’arena” per periodi regolari. Questo “digital minimalism” è una scelta sempre più diffusa, che punta a ridurre l’esposizione e a recuperare il controllo sul proprio tempo e sulla propria attenzione. Tali strategie non eliminano la struttura di potere sottostante al feudalesimo digitale, ma la interrogano, la mettono in tensione, ne rivelano i limiti. Mostrano che, pur nella subordinazione, è ancora possibile una forma di coltivazione autonoma del sé e del mondo. Non tutti i feudi devono diventare aziende personali o luoghi di branding individuale: alcuni possono essere giardini silenziosi, orti relazionali, archivi di memoria.

Verso una cittadinanza digitale consapevole e critica

Il concetto di feudalesimo digitale palesa una potente metafora per comprendere il funzionamento delle dinamiche di potere, controllo e produzione di content in un mondo always networked. In un’epoca in cui la rete è divenuta una delle principali agenzie di socializzazione, di comunicazione e, sempre più spesso, del lavoro, appare evidente che gli utenti non sono liberi cittadini, ma vassalli digitali che gestiscono uno spazio affidato dai nuovi signori dell’algoritmo. Zuckerberg, Musk, Pichai, Zhang non esercitano un potere visibile, ma concreto e strutturale, incorporato nei codici, negli standard, nelle logiche delle piattaforme. Essi detengono l’infrastruttura, definiscono le regole, raccolgono i profitti. L’utente, in cambio della possibilità di esistere e agire nel feudo, accetta condizioni contrattuali spesso poco chiare, cede dati, si conforma alle logiche del mercato dell’attenzione (Webster, 2016). Tuttavia, esiste uno spazio d’azione, una possibilità di autonomia. Gestire un profilo, una pagina o un canale non significa solo obbedire, può significare anche riflettere, progettare, coltivare senso. È in questo spazio interstiziale che si gioca la partita più importante: quella per una cittadinanza digitale critica, in grado di interpretare, decostruire e ricostruire i codici dell’abitare e dell’agire in te.

Strumenti e modelli culturali, educazione digitale, accesso trasparente alle logiche algoritmiche: questi sono i postulati irrinuciabili per il raggiungimento di tale scopo. Le piattaforme dovrebbero essere caratterizzate da una maggiore trasparenza e i digital citizens messi nelle condizioni di scegliere consapevolmente come essere presenti e cosa condividere.

In questo senso, la sociologia ha un doppio compito: da un lato analizzare con giusta distanza critica e in modo sinottico le dinamiche del potere digitale; dall’altro offrire chiavi di lettura e possibilità di resistenza che permettano agli individui e alle comunità di vivere il feudo digitale senza esserne dominati, trasformando il nostro piccolo spazio online in un terreno fertile per la libertà, la relazione, il pensiero.

Bibliografia

Webster G.J. (2016). The marketplace of attention; how audiences take shape in a digital age. Cambridge: MIT press ltd

Alter, A. (2017). Irresistible: the rise of addictive technology and the business of keeping us hooked. New York: Penguin Press

Andrejevic, M. (2013). Infoglut: how too much information is changing the way we think and know. New York: Routledge.

Bauman Z. (2000). Liquid modernity. New York: John Wiley and Sons Ltd

Bratton, B. H. (2016). The stack: on software and sovereignty. Cambridge (MA): MIT press.

Bucher, T. (2018). If…then: algorithmic power and politics. Oxford: Oxford University press.

Citton, Y. (2014). The ecology of attention. Cambridge: Polity Press.

Fuchs, C. (2013). Social Media: A critical introduction (3rd ed.). London: SAGE Publications.

Galloway, A. R. (2016). Protocol: how control exists after decentralization. Cambridge (MA): MIT press.

Gillespie, T. (2018). Custodians of the internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven: Yale University press.

Jurgenson, N. (2019). The social photo: on photography and social media. London: Verso Books.

Khanna P. (2016), Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale. Roma: Fazi.

Lanier, J. (2018). Ten arguments for deleting your social media accounts right now. New York: Henry Holt & company.

Lovink, G. (2019). Sad by design: on platform nihilism. London: Pluto press.

Lyon, D. (2018). The culture of surveillance: watching as a way of life. Cambridge: Polity press.

Marwick, A. (2013). Status update: celebrity, publicity, and branding in the social media age. New Haven: Yale University press.

Morozov, E. (2013). To save everything, click here: the folly of technological solutionism. New York: Public Affairs.

Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: NYU press.

Pasquale, F. (2015). The black box society: the secret algorithms that control money and information. Cambridge (MA): Harvard University press.

Srnicek, N. (2016). Platform capitalism. Cambridge: Polity press.

Terranova, T. (2004). Network culture: politics for the information age. London: Pluto press.

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: the power and fragility of networked protest. New Haven: Yale University press.

van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: a critical history of social media. Oxford: Oxford University press.